I Giganti della montagna

ARMANDO VERDIGLIONE

7 novembre 1968–

PARTE I – II

L'IPOTESI UMORISTICA

Il ricorso a Gabriel Séailles al momento dell'elaborazione teorica non esclude l'originalitą dell'ipotesi umoristica: nella concreta descrizione del processo formativo dell'opera d'arte, nella particolare e visibile presenza dell'attivitą della riflessione dirompente all'interno dell'immagine fantastica.

(…) nella concezione di ogni opera umoristica, la riflessione non si nasconde, non resta invisibile, non resta cioŹ quasi una forma del sentimento, quasi uno specchio in cui il sentimento si rimira; ma gli si pone innanzi, da giudice; lo analizza, spassionandosene; ne scompone l'immagine; da questa analisi perė, da questa scomposizione, un altro sentimento sorge o spira: quello che potrebbe chiamarsi, e che io difatti chiamo il sentimento del contrario1.

L'attivitą della riflessione Ź concreta, non sovrapposta come critica sull'arte o sulla vita, ma intrinseca al corpo d'immagini nate da un primo sentimento: frantuma, non ordina; disgela il mondo per riproporlo in termini critici e problematici. E si genera una "distanza". Se la vita Ź "flusso continuo, incandescente e indistinto"2, l'umorista come critico fantastico abbatte ideali, concetti, abitudini, le costruzioni coerenti e le finzioni codificate, scopre l'orrida nuditą del cadavere dietro la maschera composta, anche con la notazione bizzarra di particolari che gli scrittori in genere trascurano. Qualsiasi preclusione di definiti schemi artistici ad accogliere ciė che viene incontro organandosi vivo nella fantasia del poeta contrasta con l'ipotesi umoristica: al tutto tondo del personaggio attorniato e posseduto dall'autore che s'ispira a esteriori moduli di una cultura gerarchica raccolta intorno a un'immagine conchiusa di "realtą" si preferisce il personaggio autonomo che si alimenta di un dialogo aperto. La scienza astrae la vita e la distrugge per anatomizzarla3, lascia ormai l'uomo con un malinconico posto nella natura, gią fin dalla rivoluzione copernicana4, con una rinunzia di fronte al mistero della vita, senza Dio, e l'arte, quando tutto par che tremi e tentenni5 tenta con spontaneitą la propria indagine, ma nella progettazione Ź tutto il peso della totale assenza di una guida. Se la fantasia innova su una lingua relatrice di idee comuni, ma non crea6, l'opera tuttavia nasce spontanea, non composta, non "fatta"7: sperimentazione, non adatta a "divertire" i lettori o gli spettatori, si spiega come questa – di Pirandello, ora l'una ora l'altra, dai critici – sia considerata parentesi o svolta; e la distruzione riconduce alla problematicitą dell'inizio antecedente ogni scelta. Il rifiuto della religione del "fatto" e della sua contemplazione in chiave romantica Ź superamento della "trama" e il principio del giuoco a carte scoperte: si apre il problema dell'interpretazione e il dramma originato dal vedersi in prigione8. La riflessione come specchio di sé e della vita ribalta i fatti e le cose in una dimensione diversa, talora irriconoscibili ed estranei9. E il dubbio non risparmia nemmeno la favilla prometea, il sentimento della vita, mutabile e vario, quando per disgrazia s'Ź capito il giuoco del demoniaccio beffardo che si diverte in ciascun uomo10. Lo specchio restituisce l'immagine in una condizione che non puė esser piĚ semplicemente comica, ove cessa la logica comune e ritrovarsi marionetta Ź dramma: conseguenza dello specchio Ź il riso dei disperati11, crudo ma non privo di pietą12 di chi sa che la pietą Ź inutile o ben misera cosa. L'ipotesi umoristica s'avvale di un atteggiamento, del poeta, di perplessitą, che una distinzione formale qui pone fra distacco e partecipazione.

Il linguaggio dello specchio esprime il sentimento della morte, l'onnipresente interlocutore muto dei personaggi nella nuova arte umoristica: e la conoscenza Ź solo di ciė che Ź morto, non Ź dato conoscersi, cioŹ, senza morire13, senza condannare in una forma e nel cerchio del finito il reale che si semantizza. Qui il riso non Ź piĚ comico, perché la morte ride sotto ogni finzione della vita14, cela per tutti la trappola, fissa per sé tutti in un determinato tempo15, morti affaccendati che s'illudono di costruirsi la vita e si accoppiano per generare sempre un morto. E nessuno la conosce, come evento o come fine, per poter dire agli altri com'Ź: tutti ciechi16; né diviene un segno il cadavere, immobile fra le altre cose17. Inavvertita e sempre in agguato, piccola come una mosca. ť la disillusione totale18 e la liberazione, se abitare la terra serve a prepararsi a morire senza paura19: e si puė credere che, dopo la morte, nessuno vorrą rinascere20. Matteo Sinagra, senza rimpianto, compie il rito di andare, solo, al cimitero, gią morto, a uccidersi21. Don Ippolito, che avverte con sgomento la necessitą d'incontrare la compagna invisibile, ha orrore del suo corpo che il tempo presto corromperą; ma, in una campagna rischiarata dal sole, pensa alla morte con serenitą22. E il giovane di Un ritratto (1914) sembra arrestarsi a guardare gli altri e il rumore della vita che s'allontana, in attesa dell'evento imminente. C'Ź chi, disperso in una quotidiana atmosfera infernale e all'orlo dell'esistenza, senza avvertire mai un raggio di luce sulla vita dei tanti morti della terra, decide di uccidere un uomo prima della nascita e vendicare cosď la pena di tutti di trovarsi nati nel mondo (La distruzione dell'uomo). Ma tutti della morte hanno terrore. Anche chi la attende dopo un volontario atto di violenza23. Anche Ersilia Drei che tenta di procurarsi per la morte la vestina decente sognata invano durante la vita, ma Ź costretta a morire nuda, perché gli altri gliela strappano e la lasciano lacerata e avvilita. Le cerimonie funebri che la societą vanta come segno di civiltą sono una "stomachevole pagliacciata"24. E ognuno che accompagna i morti al cimitero se li vede tornare indietro, fuori della cassa, vivi come li sentiva prima25, e si addolora soltanto perché non riceve piĚ la realtą che i morti prima gli davano26: il pensiero dell'"altra vita" serve ai vivi che continuano nelle illusioni per non trovarsi chiusi nella necessitą della fine, non ai morti. E gli uomini si sforzano di non pensare alla morte, ma sempre a qualcuno che muore per una causa sua27.

La societą identifica il personaggio nel "fatto", che lo specchio riflette deformato e lontano: e il sentimento della morte, nato dal conoscere, domina ogni nuovo rapporto, talora interrompe la possibilitą di discorrere28, copre di fango la vita. La paura del tempo che passa Ź paura di conoscere ancora la propria morte. Il personaggio che attraverso lo specchio ha conosciuto il suo limite Ź l'Adamo che ha mangiato il frutto dell'albero e si scopre per la prima volta nudo.

L'ipotesi umoristica – che non ammette eroi, un personaggio che sia condottiero del giuoco e rifletta la totalitą delle condizioni dell'opera narrativa o drammatica – implica una progettazione di situazioni rese estreme e di personaggi individuati dalla riflessione, con un atteggiamento del poeta – sempre fuori di chiave, a un tempo violino e contrabbasso – di perplessitą di fronte a tutto ciė che vive funzionalmente nell'opera29:

la speciale attivitą della riflessione "struttura" internamente la favola umoristica, in cui la trovata non Ź semplice espediente tecnico in funzione del quale tutto sia organizzato. E Pirandello chiamė "favole" le proprie opere30, che sembrano assumere quasi tutte anche nel titolo il tono di favola, e "parabola" Cosď Ź, se vi pare. Ma sempre arte come sperimentazione "aperta" e concreta, non arte simbolica, che risulta "fatta" e, nel suo astratto vocabolario, esteriore, come quella costruita dopo il calcolo compiuto nel guardaroba dell'eloquenza31.

La narrativa costituď

per Pirandello una grande esperienza. Distrutta l'obiettivitą del

"fatto" gią con L'esclusa32, sono demistificate anche la trama e la personalitą.

Ma al personaggio la crisi del fatto dą funzione di prioritą. Il fatto piĚ non

si narra, si enuncia brevemente come compiuto e si rappresenta il dramma

scaturente dalla problematicitą della sua interpretazione: la

"storia" Ź presente in modo sconcertante. Nella fantasia, l'autonomia

del personaggio si sviluppa con interrogazioni e risposte32 bis: il poeta ascolta il personaggio

nella sua lingua, nei contrasti col suo ambiente e questi si nutre cosď del

dialogo, mentre a uno a uno gli cadono gli abiti. Le determinazioni ambientali,

sottolineate nella narrativa, sono in funzione dell'interiorizzarsi

dell'esperienza, con un paesaggio inserito fra il nascere graduale del

personaggio e l'ambiente che lo circoscrive. E non Ź consentita una separazione

dualistica fra ciė che Ź proprio del poeta e ciė che Ź proprio del personaggio,

senza contraddire la natura dell'arte umoristica. Il linguaggio riflette le

condizioni di distacco e di partecipazione in cui Ź nato. Nella novellistica il

riso, sempre amaro al fondo, a volte prende il carattere di battuta nella

narrazione, per un contrasto che spinge alla stranezza la situazione o il

discorso di un personaggio33 e a

volte sembra di gusto paesano con

un carattere di "citazione" dal linguaggio comune34. Ma con maggiore frequenza si pone sul

piano di una piĚ specifica individuazione del personaggio35.

L'interpretazione del "fatto" implica la sua attualizzazione, procedente per scoperte e contrasti polemici, a scaglie, secondo evocazioni e legami interni: quando la catena del tempo si allenta, della vita non resta che un passato riflesso nello specchio di una memoria lucida, la realtą si rivolta all'improvviso come un guanto e insorgono cose prima nascoste. E gią i piani narrativi sono piĚ d'uno. Tale processo di attualizzazione, che nel teatro si svolgerą attraverso le parole del personaggio, Ź significativo nelle novelle: "La maestrina BoccarmŹ (1899), Lumie di Sicilia (1900), La morta e la viva (1910), Il viaggio (1910), Romolo, Canta l'epistola (1911), I nostri ricordi (1912), Il coppo (1912), La trappola (1912), Notte (1912), La veste lunga (1913), Da sé (1913), Il treno ha fischiato (1914), Un ritratto (1914), Zuccarello, distinto melodista (1914), La camera in attesa (1916). L'aspetto di "racconto del racconto" assumono alcune di queste, e altre: Il giardinetto lassĚ (1897), Alla zappa (1902), Nel segno (1904), In silenzio (1905), La corona (l907), Difesa del Meola (1907), Il professor Terremoto (1910), La tragedia d'un personaggio (1911), La patente (1911), Ho tante cose da dirvi (1911), La veritą (19l2), Il gorgo (19l3), Il bottone della palandrana (1913), Il fumo, I pensionati della memoria (1914), La distruzione dell'uomo (1921), Ritorno (1923), La tartaruga (1936). Alcune presentano una struttura dialogica piĚ evidente con una riduzione degli elementi narrativi: Vexilla regis (1897), La balia (1903), La veglia (1904), La casa del Granella (1905), Richiamo all'obbligo, (1906), La vita nuda (1907), Pensaci, Giacomino! (1910), La morte addosso (1918). Accanto al dramma del personaggio spesso Ź presente un coro. E qualche volta l'autore si rivolge direttamente ai lettori, ma all'interno della narrazione: come all'inizio della novella Rimedio: la geografia (1920):

La bussola: il timone… Eh, sď! Volendo navigare… Dovreste dimostrarmi perė che anche sia necessario, voglio dire che conduca a una qualsiasi conclusione, prendere una rotta anziché un'altra, o anziché a questo porto approdare a quello.

Diversi sintomi, indicano che l'ipotesi umoristica spinta a fondo prelude a una possibile sperimentazione drammaturgica – ma l'analisi della novellistica deve essere autonoma nelle sue peculiari differenze e non solo in vista del teatro –: la struttura dialogica della novella, il principio della prioritą del personaggio e della sua autonomia, il tentativo di abolire la "finzione" narrativa con l'allargarsi pluridimensionale dello spazio, il principio del giuoco a carte scoperte, l'isolamento disperato del personaggio dal suo ambiente in condizione di compiere, ormai al fondo dell'esperienza, le proprie inquiete domande, dopo il sospetto che la sua esistenza. sia possibile solo "metaforicamente", attraverso lo specchio rifrangente degli altri, il dramma della solitudine e, a un tempo, della necessitą di trovarsi in relazione – senza la quale si Ź "nessuno"36 – il motivo dell'estraneitą dai pezzi che di sé quotidianamente, morti, si lasciano sulla via. Lo specchio, con l'esigere l'evidenza, porta al teatro, induce a far di sé teatro il personaggio, che cosď puė giuocare tristemente sulla propria maschera o portare a spassino i piccoli morti ignari della trappola dopo aver lavato loro la faccia37. E si ragiona38. Della possibilitą del teatro si accorse chiaramente Mattia Pascal (op. cit. , p. 55):

Posso dire che da

allora ho fatto il gusto a ridere di tutte le mie sciagure e d'ogni mio

tormento. Mi vidi, in quell'istante, attore d'una tragedia che piĚ buffa non si

sarebbe potuta immaginare: mia madre, scappata via, cosď, con quella matta; mia

moglie di lą, che … lasciamola stare!; Marianna Pescatore lď per terra; e io,

io che non avevo piĚ pane, quel che si dice pane per il giorno appresso, io con

la barba tutta impastocchiata, il viso sgraffiato, grondante non sapevo ancora

se di sangue o di lacrime per il troppo ridere. Andai ad accertarmene allo

specchio. Erano lacrime; ma ero anche sgraffiato bene. Ah quel mio occhio, in

quel momento, quanto mi piacque! Per disperato, mi s'era messo a guardare piĚ

che mai altrove, altrove per conto suo. E scappai via, risoluto a non rientrare

in casa, se prima non avessi trovato comunque da mantenere, anche miseramente,

mia moglie e me.

Sfida al "mondo" (il significato del termine Ź comprensivo dell'ambito linguistico-ambientale) Ź la rappresentazione della pazzia – veritą contrapposta alla "finzione": il personaggio sbalzato d'improvviso dalla vita fa di sé l'esame; le sue parole – pure fondanti le convenzioni e la menzogna – serbano il ruolo essenziale di liberazione dal convenzionale e ricevono nella disperazione sangue e vita; ma non Ź solo; con lui s'interrogano e si denudano altri, laceri e miserandi; e dire il vero Ź pazzia che dą un senso di sorpresa a ogni evocazione. Gią in un articolo su "Marzocco", L'azione parlata, il 7 maggio 1899, Pirandello scriveva:

Ogni sostegno descrittivo o narrativo dovrebbe essere abolito su la scena (…) – Non il dramma fa le persone; ma queste il dramma. E prima d'ogni altro dunque bisogna aver le persone: vive, libere, operanti. Con esse e in esse nascerą l'idea del dramma, il primo germe dove staran racchiusi il destino e la forma; ché in ogni germe gią freme l'essere vivente, e nella ghianda c'Ź la quercia con tutti i suoi rami.

L'autonomia del personaggio Ź la base per un teatro violento e provocatorio, in cui i significati di un'indagine artistica sulla vita sono piĚ crudamente contrapposti: un teatro ch'Ź, originariamente, la negazione della norma. Demistificato, entra in concorrenza con la vita39.

Il teatro contemporaneo comincia quando i personaggi irrompono sul palco per imporre il "loro" teatro ed Ź posto in causa il teatro stesso. Il rifiuto della finzione scenica e del teatro-imitazione significa la nascita del "teatro del teatro", il piĚ radicale abbandono del naturalismo.

Il poeta ha respinto di quei sei personaggi il dramma concentrato attorno a quel "fatto" e ha dato loro un'altra ragion d'essere, quella – che indica nel senso ipotizzato dall'umorismo la condizione del personaggio pirandelliano – di trovarsi in cerca d'autore, la situazione "impossibile": "quella loro esagitazione passionale, propria dei procedimenti romantici, Ź umoristicamente posta, campata sul vuoto". (Prefazione). Nel teatro, il luogo della rappresentazione di una "finzione" per una societą eletta, i personaggi, s'impadroniscono del palco e aggrediscono, ripieni del loro "dramma doloroso", gli uomini di mestiere che, tra la curiositą, la compassione e il riso, ne sono lentamente conquistati: il "fatto" vi appare attraverso le domande del Capocomico e le discussioni dei personaggi, del Padre e della Figliastra, ma anche del Giovane che quel dramma nega. L'esperimento della commedia da fare si risolve in un conflitto fra il piano fantastico e il piano della realtą teatrale: i personaggi rivivono il loro dramma e gli attori tentano di ripeterlo per una possibile rappresentazione per il teatro, ma ne deriva una deformazione, una "smorfia irriconoscibile". Ed Ź parte del teatro nuovo che l'attore si domandi sulla sua funzione. Cosď i personaggi sulla scena non possono completare la loro "creazione", né sotto la direzione del Capocomico superare le condizioni in cui sono stati concepiti. Possono solo esporre il tormento di non essere stati "creati" compiutamente: tra il proposito d'invadere il teatro e giustificarsi e la delusione che n'Ź conseguita. Ed Ź stato scritto: "la commedia si fa mentre appunto in apparenza si disfą"40. Il "teatro del teatro" include come suo termine essenziale il pubblico perché la "favola" umoristica Ź, nella sua natura, corale, critica – con la sua intensa problematicitą – delle veritą dialetticamente progettate, ove il vecchio teatro richiedeva un pubblico che alla "finzione" prestasse fede. Ricostruire la vita per interpretarla, evocare per comunicare. E tra il coro della gente curiosa – che smania di uscire dalla stranezza della situazione per non "impazzire", di aggrapparsi a qualche certezza e inserirla fra le tante del suo ordinato "mondo" – i "personaggi" – la signora Frola, il signor Ponza e il "fantasma" della signora Ponza – la cui "veritą" Ź diversa e varia con il variare del punto d'osservazione, e il pubblico era in Cosď Ź, se vi pare un altro personaggio-coro, il Laudisi, il "filosofo" delle opere pirandelliane41, l'"assente" dalle vicende, estraneo a ogni tentativo di definitive certezze.

Piani diversi della nuova téchne teatrale sono in Enrico IV: gli attori preparano la rappresentazione con la cura e le attenzioni del mestiere, nell'intento di ricondurre il "pazzo" – che di sé fa teatro con l'aiuto dei ministri, i "segretari" – nel "mondo", e serbano il gusto e la curiositą di vivere la finzione; il "fatto" Ź attualizzato con l'evocazione compiuta da questi attori dinanzi al Dottore che domanda; gli attori di mestiere, i ministri del quotidiano rito, istruiscono gli attori improvvisati; il "personaggio" che giuoca scopertamente si rivela attore: Enrico IV Ź "filosofo" e il "personaggio", estraneo a tutto e tale che la vita attuale degli uomini, attraverso la rappresentazione – vera – della commedia dell'evento storico del mille e cento, puė osservare come giuoco spettacolare; e dopo la "realtą" della rivelazione della pazzia il rito per tutti si svolge ormai senza parti assegnate; ma con il ferimento di Belcredi la "rappresentazione" continua. E qui Mario Apollonio: "(…) la suggestione poetica va assai piĚ in lą e investe il gran tema dell'idolatria delle forme storiche che tenne l'Italia per piĚ decenni"42.

In Ciascuno a suo modo, fra l'interpretazione scenica d'un soggetto a chiave – ove Delia Morello si riconosce nelle due "realtą", sebbene opposte, in cui Ź vista da Diego Palegari e Francesco Savio, e passioni recondite, non manifestate in seno alla relazione sociale, si rivelano sulla scena – con Diego Cinci, "filosofo", ma anche personaggio della vicenda, e il pubblico, i due intermezzi corali contengono il conflitto tra i diversi piani; e il personaggio reale, protagonista del "fatto", corre sul palco a protestare contro lo spettacolo – diffamazione e contro la deformazione avvenuta per opera dell'attrice: il pubblico assiste all'attuazione "realmente" di ciė ch'era stato anticipato nella rappresentazione e si palesano i rischi, indi l'impossibilitą, del teatro a chiave. Nel "teatro del teatro", in cui emerge la dialettica teatro-rappresentazione-vita reale, Ź pure discusso il rapporto autore-opera-pubblico, secondo un'esigenza, propria della sperimentazione umoristica, che nella novellistica aveva fatto la sua apparizione. Un esempio:

(…) e qua … ho un giornale ove si dice, a proposito di un mio libercoletto che sono un vilissimo cinico grossolano che mi pascolo nelle piĚ basse malignitą della vita e del genere umano: io, sissignori. Vorrebbero da me, ne' miei scritti, luce, luce d'idealitą, fervor di fede, e che so io …43

In Questa sera si recita a soggetto la discussione sul teatro, sulla sua funzione e i suoi problemi Ź preminente: il ruolo degli attori varia tra la parte loro assegnata, d'un dramma, dal regista che aspira agli applausi con la potente scenografia e l'"attualitą" del colore locale del soggetto, e la loro condizione di uomini di mestiere, il problema dell'interpretazione del "fatto" drammatico con quel Sampognetta tragicamente beffato tra la festa del cabaret e la festa in casa, rivissuto da un attore che, trascurando l'espediente preordinato e rotto l'effetto proposto, non riesce a morire; gli attori s'impadroniscono del palco per espellerne il regista e improvvisare, senza imposizioni esterne, con semplicitą scenografica44, in scene essenziali e pienamente investiti della loro parte, la commedia a soggetto; ma fare del proprio corpo i fantasmi significa il rischio di concludere, con la morte del "personaggio", anche la propria vita e gli attori rifiutano di ripetere la commedia a soggetto. Il Primo Attore al dottor Hinkfuss, prima, diceva:

Come vuole che pensiamo piĚ al suo teatro noi se dobbiamo vivere?

E dopo, indicando la Prima Attrice:

Lei Ź veramente la vittima; vedo, sento che Ź piena della sua parte com'io della mia; soffro, a vedermela davanti [le prende la faccia tra le mani] con questi occhi, con questa bocca, tutte le pene dell'inferno; lei trema, muore di paura sotto le mie mani: qua c'Ź il pubblico che non si puė mandar via; teatro no, non possiamo piĚ né io né lei, metterci a fare adesso il solito teatro; ma come lei grida la sua disperazione e il suo martirio, ho anch'io da gridare la mia passione, quella che mi fa commettere il delitto: bene: sia qua, come un tribunale che ci senta e ci giudichi! (Atto III).

Il rifiuto della "finzione" – con l'attualizzazione, sotto luce differente, del "fatto" – significa la rottura costante del tempo scenico, discontinuitą, una catena in cui ogni tratto accresce la distanza da quello precedente per il tentativo di superare l'illusione. Il tempo Ź rapina e immobilitą sul piano della vita fluente e delle cose ferme fuori di ogni evento umano. Quello del nuovo teatro Ź variazione e differenza: se ciė che regola il dialogo Ź l'opposizione fra l'una e l'altra proposizione legate da un termine connettore comune e in Pirandello il personaggio vive la sua esperienza in una condizione diversa da quella altrui, il tempo della commedia umoristica Ź il nuovo rapporto strutturale, Ź nell'organizzazione funzionale di ogni sequenza drammatica e nel legame fra le diverse sequenze. Anche i personaggi secondari sono, internamente, funzionali alla totalitą significativa.

L'ipotesi umoristica non ammette eroi, ma neanche un mito che gli eroi evochi in situazioni straordinarie. Il teatro del mito varrą come il culmine di tensione teatrale ne I giganti della montagna – anche quest'opera, senza dubbi, costituente una "svolta"; e l'umorismo non Ź una formula applicata da ricontrollare – per le estreme opposizioni drammatiche in un'esperienza originaria di poesia.

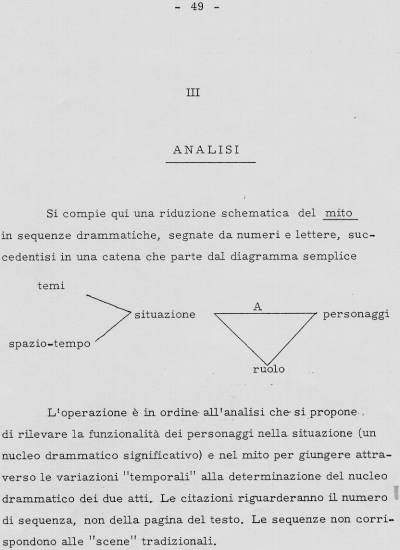

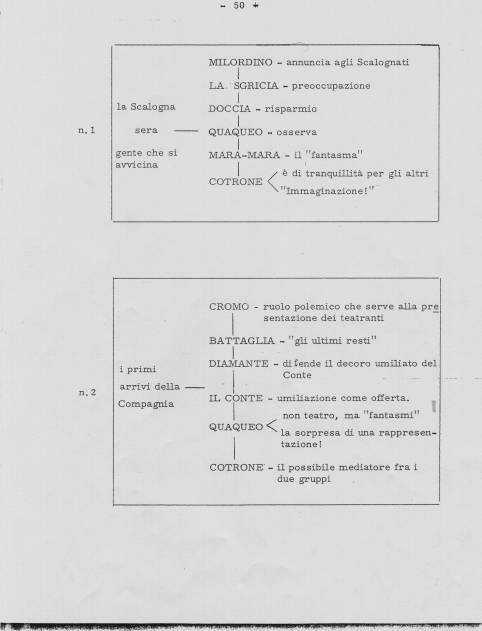

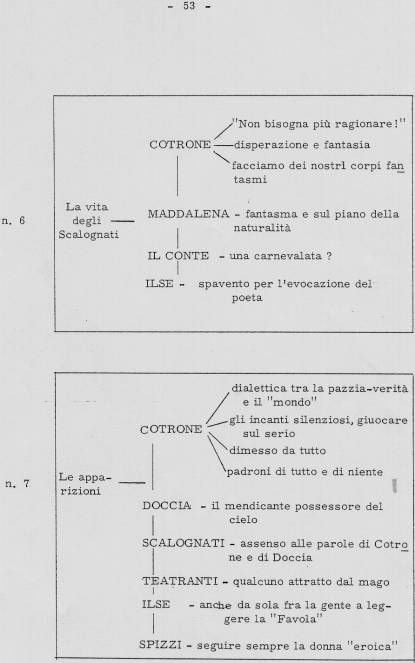

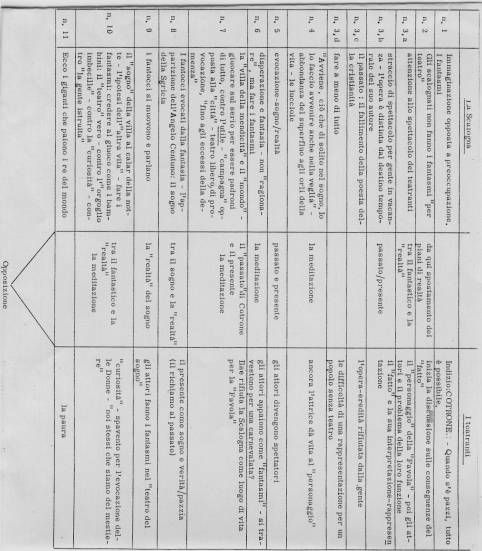

n. 1

Scalognati d'una villa sperduta alle falde d'una montagna, tutti in coro, fanno i fantasmi. Sembrano preoccuparsi, ma nessun pericolo possono correre. E Cotrone li richiama all'immaginazione, la loro dote precipua. Forse sono in arrivo i teatranti? I "pazzi" possono tutto.

Ecco dunque, subito, la Scalogna e i suoi abitanti: il senso della villa Ź in immediato rapporto a loro.

I nomi dei personaggi non si ritrovano in altre opere di Pirandello, tranne la Sgriscia – il nome era cosď anche ne I fantasmi –, la vecchia serva di don Ravaną della novella In corpore vili (1895), e QuaquŹo, il protagonista di Certi obblighi (1912).

n. 2

Ed ecco alcuni membri della Compagnia con i primi lamenti sulla condizione attuale e le conseguenze del "fatto", mentre QuaquŹo precisa che quello degli Scalognati non Ź teatro e guarda i teatranti con gusto di spettatore credendo nella sorpresa di una nuova rappresentazione preparata da Cotrone. I due gruppi si vedono, reciprocamente, in questo primo confronto, come attori di un giuoco spontaneamente offerto: e il piano di realtą muta e si confonde.

Cromo dice del Conte declamando: "Ma senza piĚ contea né piĚ contanti!".

E in Amicissimi (1905):

Conte di nascita, ma purtroppo senza piĚ né contea né contanti, Gigi Mear aveva nella beata incoscienza dell'infanzia manifestato al padre il nobile proposito (…).

n. 3, a

S'inizia la "Favola": Ilse1 vive il suo personaggio di fronte ai teatranti, che il giuoco favoriscono, e agli Scalognati, che godono dello spettacolo inatteso; ma dal sogno di una rappresentazione si desta e si ritrova attrice, con gli altri nella miseria e ormai, senza rimedio, in piazza.

A Doccia i teatranti che recitano e si accendono nel diverbio paiono pazzi.

n. 3, b

Cromo Ź il "tipo" dell'attore: sa di essere miserabile ed Ź consapevole del suo mestiere. Ma impreca contro la condizione attuale e con gli altri questiona, pronto a descrivere la miseria di ora in termini di compatimento per sé e per i suoi compagni, come se sostenesse una "parte". Il suo ruolo nell'interpretazione del "fatto" Ź polemico. Ma stima l'onestą di Ilse e il suo sacrificio nonostante l'amore per il poeta: qui Ź il suo rapporto con la Compagnia anche ora che si cammina sul fango. Le sue parole talora paiono inserite in una recitazione di formule:

Tant'Ź vero che non si deve andar mai contro a ciė che il cuore comanda!

Come prima (n. 2):

Ma senza piĚ contea né piĚ contanti!

Gli si oppone Spizzi che accetta tutto e difende l'"eroico martirio". Battaglia sente che tutti insieme scavano pian piano una fossa comune. Il Conte soffre ora per le conseguenze della fedeltą della moglie, che non si pente di seguire dopo tanta rovina ancora con quella dignitą cosď protetta da Diamante.

Ilse era un tempo attrice:

Se non fossi nata attrice, capisci? Il mio schifo Ź questo, che dobbiate esser voi, proprio voi i primi a crederlo e a farlo credere agli altri … "Vuoi una buona scrittura?" – "Venditi", "Abiti, gioje?" – Venditi! Anche per una sudicia lode in un giornale!"2.

Attrice si sente soprattutto ora, costretta a dare all'opera la vita negata al suo autore. E per l'opera si trova con gli altri "in piazza", nuda di tutto, fino a poter mostrare l'anima stracciata, fino a toccare il fondo e sentire ch'Ź giunta la fine e per tutti la liberazione. Il presente Ź senza rapporti ordinati, manca di connessione, come il sogno o l'"altra vita" dopo la morte. Il passato Ź morto. Ma lei si sente sospesa al "fatto" che evoca in tempo passato: aveva compreso che il poeta scriveva l'opera con tanto impegno per attrarla a sé:

– una donna fa presto ad accorgersi di queste cose; voglio dire quando s'Ź fatto un pensiero su lei – 3.

I teatranti non sembrano capaci di un gesto, di una parola sicura e propria, ma parlano tra loro, accomunati dalla pena e dal compatimento, con scatti improvvisi e pronte pacificazioni, con parole d'ira e gesti dimessi, secondo l'abitudine del loro mestiere, al riparo ora dal pubblico fischiante, ma senza prospettive per l'avvenire, come dietro un tendone di pietra. Hanno dato vita a tanti personaggi sulla scena, non ne sanno trovare ora una propria, staccati da una routine e serbanti ancora un ultimo filo di speranza: si lavora, poi ci si trova fuori nell'inazione con quel ricordo pressante del mestiere. Dipendono tutti dal "fatto" ed Ź in rapporto al "fatto" la loro "scena", svolta dinanzi agli Scalognati attenti. QuaquŹo s'interessa per i protagonisti, Ź attratto dallo spettacolo e interviene:

Che straccio di spettacolo! E poi dice di no! (…) Tant'Ź vero, scusa, che ti sei preso uno schiaffo!

E Cotrone:

Non si dia pensiero di noi, siamo gente in vacanza noi, e a cuore aperto, signora Contessa4.

La Scalogna Ź l'opposto della villa-giardino di tanta letteratura che accoglie gente in vacanza, decisa a godere per allontanare l'idea del dolore e della sofferenza degli altri, in maggior parte, che vivono insieme: Ź il luogo dei fantasmi e dei mendicanti.

n. 3, c

Un'opera, d'un poeta morto disilluso, da rappresentare fra la gente: Ź questa l'ereditą di Ilse. I tentativi compiuti con il concorso di potenti scenografie sono finiti in un completo fallimento. Il Conte non si pente di avere consumato tutto il suo patrimonio, ma l'opera deve vivere, nobilitarsi con il successo. Altrimenti, lo attendono le risa e il disprezzo della gente. E Cotrone:

Ma io l'ho in odio, questa gente, signor Conte! Vivo qua per questo. E' in prova, vedono? (…) ero cristiano, mi son fatto turco! (…) – Turco per il fallimento della poesia della cristianitą5.

ť un accenno al passato, quanto basti a sottolineare qui una frattura: la separazione della Scalogna dal "mondo".

n. 3, d

Il paese in cui Ź giunta la Compagnia dei comici Ź senza teatro: sď, ve n'Ź uno, ma abitato dai topi. Sarą presto abbattuto per la preparazione di uno stadio o del cinematografo, perché lo spettacolo sia dal popolo seguito. ť sera tarda e conviene riposarsi, entrare nella villa e imparare da Doccia la regola della Scalogna:

– Fare a meno di tutto e non avere bisogno di nulla.

E QuaquŹo invita al giuoco:

– Ci divertiremo! Io faccio il ragazzino! Ballo come un gatto sulla tastiera dell'organo!

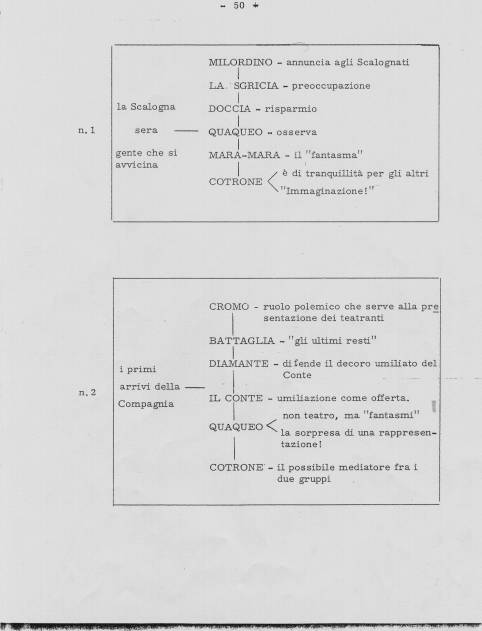

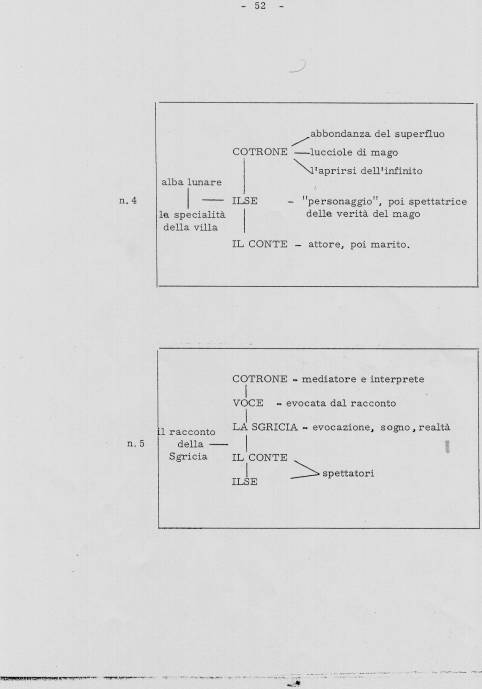

n. 4

Ilse rivive ancora brani della "Favola", ora che la luce del giorno Ź venuta meno e comincia l'alba lunare. Cotrone invita i due a entrare nella villa:

Manca forse il necessario, ma di tutto il superfluo abbiamo una tale abbondanza …

E Simone Pau, il "professore" dell'ospizio di mendicitą, dei Quaderni di Serafino Gubbio operatore (19l5), cit. , p. 16:

Quanto al mio amico Simone Pau, il bello Ź questo: che crede d'essersi liberato d'ogni superfluo, riducendo al minimo tutti i suoi bisogni, privandosi di tutte le comoditą e vivendo come un lumacone ignudo. E non s'accorge che, proprio all'opposto, egli, cosď riducendosi, s'Ź annegato tutto nel superfluo e piĚ non vive d'altro.

Nella sequenza

precedente Mara-Mara accennava al cinematografo in un paese che rifiuta il

teatro, in un tempo di macchine. E a pag. 185 dei Quaderni:

Ah, che dovesse toccarmi di dare in pasto anche materialmente la vita d'un uomo a una delle tante macchine dall'uomo inventate per sua delizia, non avrei supposto. La vita, che questa macchina s'Ź divorata, era naturalmente quale poteva essere in un tempo come questo, tempo di macchine; produzione stupida da un lato, pazza dall'altro, per forza, e quella piĚ e questa un pė meno bollate da un marchio di volgaritą. Io mi salvo, io solo, nel mio silenzio, col mio silenzio, che m'ha reso cosď – come il tempo vuole – perfetto. Non vuole intenderlo il mio amico Simone Pau, che sempre piĚ s'ostina ad annegarsi nel superfluo, inquilino perfetto d'un ospizio di mendicitą. Io ho gią conquistato l'agiatezza con la retribuzione che la Casa m'ha dato per il servizio che le ho reso, e sarė ricco domani con le percentuali che mi sono state assegnate sui noli del film mostruoso. ť vero che non saprė che farmi di questa ricchezza; ma non lo darė a vedere a nessuno; meno che a tutti a Simone Pau che viene ogni giorno a scrollarmi, a ingiuriarmi per smuovermi da questo mio silenzio di cosa, ormai assoluto che lo rende furente. Vorrebbe ch'io ne piangessi, ch'io almeno con gli occhi me ne mostrassi afflitto o adirato; che gli facessi capire per segni che sono con lui, che credo anch'io che la vita Ź lą, in quel suo superfluo.

Al tempo di macchine Serafino Gubbio oppone l'impassibilitą acquisita proprio con la professione di girare con la mano la manovella, il silenzio di cosa, Simone Pau l'abbondanza del superfluo. E tra il "professore" dell'ospizio di mendicitą e il "mago" della Scalogna corre una continuitą.

Cotrone vive di incantesimi, fa nascere la luce d'aurora e il nero della notte:

Questo nero la notte pare lo faccia per le lucciole, che volando – non s'indovina dove – ora qua ora lą vi aprono un momento quel loro languido sprazzo verde. (…). Lucciole! Le mie. Di mago. Siamo qua come agli orli della vita, Contessa. Gli occhi, a un comando, si distaccano; entra l'invisibile: vaporano i fantasmi. ť cosa naturale. Avviene, ciė che di solito nel sogno. Io lo faccio venire anche nella veglia. Ecco tutto. I sogni, la musica, la preghiera, l'amore … tutto l'infinito ch'Ź negli uomini, lei lo troverą dentro e intorno a questa villa.

Gli incantesimi sono introdotti a sorpresa per anticipare le parole sulla Scalogna, con il procedimento solito per le "similitudini" nelle commedie di Pirandello: un richiamo concreto, in apparenza senza rapporto con il discorso dialogico che si va svolgendo, Ź inserito successivamente dal personaggio nella meditazione.

E per Pirandello le lucciole sono illusioni viventi a fianco della favilla prometea, il sentimento della vita, mutabile e vario (1904):

(…) cerchiamo d'inseguire le lucciole sperdute, che sarebbero i nostri lanternini, nel buio della sorte umana6.

Sono lo schiarirsi inatteso di cielo in una situazione di sogno (1912):

Tutt'a un tratto mentre se ne stava cosď, quasi assente da sé, nel chiaror tenue e umido delle stelle, si vide passare davanti agli occhi lo sprazzo verde d'una lucciola, che venne a posarsi su la paglia, accanto a lui. Ebbe, a quello sprazzo, un'impressione come di cielo vicino e pur tanto lontano, e balzė a sedere, quasi destato di soprassalto da un sogno; ma sogno gli sembrė invece la vista delle cose intorno, confuse nella notte: la sua casetta colonica, screpolata e affumicata, la mula, i due asinelli tra la stoppia, e laggiĚ laggiĚ i lumi esitanti del suo paesello di Raffadali7.

Sono come l'aprirsi delle "piĚ oscure profonditą dell'anima" in un paese di sogno e di mistero (1917):

T'assicuro che Ź stata per me una nottata fantastica, tra lo sprazzare d'una miriade di lucciole per quel viale: accanto a quell'uomo che parlava con una sinceritą spaventosa; e, come quelle lucciole innanzi agli occhi, ti faceva guizzare innanzi alla mente certi pensieri inattesi dalle piĚ oscure profonditą dell'anima. Mi pareva, non so, di non essere piĚ sulla terra, ma in una contrada di sogno, strana, lugubre, misteriosa, ov'egli s'aggirava da padrone, ove le cose piĚ bizzarre, piĚ inverosimili potevano avvenire e sembrar naturali e consuete8.

E nelle prime delle tre uniche cartelle su Informazioni sul mio involontario soggiorno sulla Terra sono il respiro d'un uomo, a tratti, illuminato da una speranza e presto oscurato da una delusione:

Non mi piace parlare alle spalle di nessuno; e perciė, ora che prevedo prossima la mia partenza, mi metto a dire in faccia a tutti le informazioni che darė, se m'avverrą che altrove mi si domanderanno notizie di questo mio involontario soggiorno sulla Terra, dove una notte di giugno caddi come una lucciola sotto un gran pino solitario in una campagna d'olivi saraceni affacciata agli orli d'un altipiano d'argille azzurre sul mare africano. Si sa le lucciole come sono. La notte, il suo nero pare lo faccia per esse che, volando non si sa dove, ora qua ora lą vi aprono un momento quel loro languido sprazzo verde. Qualcuna ogni tanto cade e si vede allora sď e no quel suo verde sospiro di luce in terra che pare perdutamente lontano. Cosď io vi caddi quella notte di giugno, che tant'altre lucciole gialle baluginavano su un colle dov'era una cittą la quale in quell'anno pativa una grande moria.

n.5

Compare sulla soglia della villa la Sgricia, "quella che prega per tutti noi", con il suo racconto. Ma Ź opportuno confrontare la novella Lo storno e l'Angelo Centuno (1910) con la strutturazione dialogica e drammaturgica.

La novella Ź il racconto di un racconto, secondo un procedimento ricorrente nella novellistica. Essenzialmente corale. Con talune battute dialogiche o parentetiche destinate al lettore, in funzione narrativa. I due racconti sono strettamente uniti, con due protagonisti, lo storno e l'Angelo Centuno. L'ambientazione iniziale Ź di un crudo paesaggio di caccia: "certe scorciatoje scellerate", "scavalcar muricce", "cercare il passo tra le fitte siepi di ągavi e di rovi", "traversar rigagnoli sui ciottoli". E l'antefatto della fatica vana dei cacciatori Ź funzionale al rapporto tra il miracolo dell'Angelo e l'uccisione di uno storno al termine della novella: e il tempo dominante Ź l'imperfetto:

Ci eravamo levati al bujo e camminavamo da tre ore con una fame da lupi (…)

con l'inserimento del discorso indiretto, continuato, vivacemente, da quello diretto, che nel racconto istituisce un'accolta. Ma le successive riprese della tematica narrativa, punti fermi del nucleo centrale della novella, sono tutte al perfetto:

Ecco, forse fu perché sparammo con un occhio chiuso e l'altro aperto (…) – non uno storno, che si dice uno, riuscimmo a far cadere (…) – Lo sterminio ci fu, ma nel pollajo di Cumbo. Una fame pantagruelica si sviluppė in tutti noi quattro giovani cacciatori (…) – Una mattina finalmente, dopo colazione, non poté piĚ reggere (…) – Stefano Traina la guardė un tratto come basito; balzė in piedi, corse in camera a prendere il fucile, e scappė via. Rompemmo tutti in una risata fragorosa. Donna Gesa aggrottė le ciglia e aspettė che finissimo di ridere; poi si volse verso Monsignore (…) – Celestino Calandra (giovane e santo) sorrise bonariamente e ci spiegė (…) – Donna Gesa tacque. Tacemmo, ammirati, io e il Gaglio e Monsignore, suo padrone. Ma Sebastiano Terilli, scrollandosi, esclamė (…) – si precipitė nella sala da pranzo (…).

La descrizione del personaggio ha talora un andamento didascalico, come quella di donna Gesa, dopo la notazione del gesto-risposta alle provocazioni:

Era una donnetta piccola magra e viva, sempre un po' irritata. Tra le lunghe labbra sottili la saliva le friggeva. Batteva di continuo le palpebre su gli occhietti neri e furbi, da furetto. GiĚ dalle tempie, per le gote, fino al naso, le si allungava a fior di pelle un'intricata diramazione d'esilissime venicciuole violette.

Nel secondo racconto, in cui Ź preminente il senso straordinario del fatto narrato in termini fiabeschi da una popolana, con maggiore frequenza ricorre il tempo perfetto. Diversi particolari novellistici sono esclusi nella forma drammatica e nell'evocazione essenziale della Sgricia. Ciė che serviva all'ambientazione Ź detto dalle Voci:

novella mito

Favara paese d'assassini, dove paese di mala fama, come ce

ammazzare un uomo era come n'Ź ancora purtroppo in quest'isola

ammazzare una mosca selvaggia. S'ammazza un uomo

come una mosca

e da Cotrone che informa intorno all'Angelo Centuno e alla triste storia del bambino. E il discorso indiretto di zi' Lisi si sdoppia fra Cotrone e la Sgricia: la tragedia del ragazzino sgozzato nel sonno dal carrettiere per rubargli i due soldini e comprarsi il tabacco in paese Ź ritratta in un quadro crudo che vede l'assassino andare cantando sul carretto "sotto le stelle del cielo"; ma per la Sgricia, che ne vede la punizione, "sotto gli occhi di Dio che lo guardavano", il quadro sembra diventare mito religioso, con l'intervento provvidenziale che colpisce l'iniquo ("come se un altro parlasse per bocca sua"), immaginato nel momento culminante della colpa e dell'imminente espiazione ("con quei soldi del bambino nella mano insanguinata"): come il ritratto di un condannato pronto a scontare la pena in uno spettacolo sacrale di un "successo" romano del Cinquecento.

L'evocazione del miracolo che ha operato il passaggio della Sgricia nella Scalogna, cioŹ nell'"altra vita", Ź ridotta alla nuditą semplice del "vero", senza le accentuazioni fiabesche della novella. Con mutamenti significativi:

novella mito

la polvere era cosď alta, che non in quel silenzio che spegneva

faceva neanche sentire il rumore nella polvere perfino il rumore

degli zoccoli dell'asinella degli zoccoli dell'asinella

La Sgricia, donna di popolo, usa poche parole – che si snodano man mano che il ricordo della scena fantastica rivive nella memoria della protagonista – per svelare la sua esperienza: e il silenzio sacro della Compagnia che segue coralmente la vecchia sull'asinella, di notte e per un paese di mala fama, Ź un momento eterno che l'immaginazione presenta sempre come incontro straordinario e nuovo. L'apparizione dell'Angelo sarą un desiderio di colei "che prega. per tutti", nella Scalogna, il regno della libertą fantastica.

n. 6

Cotrone invita Ilse

a non cercare di spiegarsi le Voci, nulla, e parla della vita degli Scalognati

nella villa.

L'analisi sul piano sintagmatico del discorso del "mago" scopre tre livelli, interrelati e dipendenti dalla negazione iniziale:

Non bisogna piĚ ragionare

a) Qua si vive di questo.

Non si puė campare di niente –

sorditą d'ombra non possiamo soffrirne

b) Privi di tutto (cfr. n. 3, d) ma con tutto il tempo per noi – Siamo piuttosto placidi e pigri, seduti, concepiamo enormitą, come potrei dire? mitologiche; naturalissime (cfr. n. 4), dato il genere della nostra esistenza –

e allora Ź una continua sborniatura celeste –

Respiriamo aria favolosa.

Gli angeli possono come niente calare in mezzo a noi –

Udiamo voci, risa;

vediamo sorgere incanti figurati da ogni gomito d'ombra

creati dai colori che ci restano scomposti negli occhi abbacinati

dal troppo sole della nostra isola –

c) Le cose che ci stanno attorno parlano e hanno senso nell'arbitrario in cui per disperazione ci viene di cangiarle –

e tutte le cose che ci nascono dentro sono per noi stessi uno stupore –

Le figure non sono inventate da noi; sono un desiderio dei nostri stessi occhi.

Lontani dal "mondo" e da tutto ciė che ha bisogno di un "ragionamento" per definirsi entro certi canoni, gli Scalognati non agiscono piĚ dietro un interesse con un fine preciso e sicuro, sono stranamente fermi, quasi da sempre per una secolare pigrizia. Non lavorano, ma non hanno bisogni particolari. Hanno varcato un muro dietro il quale s'Ź aperta l'eternitą e ogni cura del necessario Ź caduta. Non tollerano l'oscuritą di qualche angolo, rischiarati dalla luce chiarissima di sole della loro isola. E giungono dalla loro vita nascosta alla luce voci e suoni, il senso di "fatti" rappresentati ora come spettacolo, di cose ignorate o trascurate. Nel silenzio si scoprono dinanzi a loro favole e miti, figure che si muovono e parlano, e li stupiscono: ma sono evocazioni, piĚ che apparizioni: le cose vengono cangiate arbitrariamente per la disperazione di chi guarda, rispondono anzi all'attesa dei disperati che dal "mondo" sono stati esclusi. Il pigro immobilismo degli Scalognati nell'isola piena di sole Ź radicale diffidenza per tutto ciė che Ź pubblico e sa perciė di falso.

L'analisi sul piano paradigmatico manifesta ancora il senso. Nelle opere di Pirandello Ź graduale l'"evoluzione" del tema dell'incontro del personaggio con le cose verso un originario contatto, al di fuori di ogni ordine dalla societą convenzionato, senza il tentativo di fornire una costruzione definita ai propri sentimenti9: e le cose oscillano fra l'essere "per se stesse" e l'essere per qualcuno10.

Il personaggio pirandelliano spesso Ź solo e senza rapporti, come Lars Cleen: le cose, neanche quelle che non possono appartenere a nessuno, gli sono profondamente estranee, nella loro immobilitą indifferente. Il loro senso rimane inconoscibile e fuori di ogni relazione11. Ma sono anch'esse nella trappola della morte, chiuse nella coscienza finita di chi le conosce12 partecipano dell'infelicitą umana se esistono senza sapere perché13 – oppresse da una stessa pena infinita14 – , dell'angoscia, dello sgomento d'attesa15: e un paio di scarpe possono rimanere, nella solitudine e nel silenzio, dietro un uscio sempre chiuso, come in castigo dopo una tragedia16. Le cose accrescono a volte con la loro indifferenza l'angoscia del personaggio17. Immobili, rapportano con stupore a un'etą senza tempo18, il loro silenzio Ź apertura dell'eternitą19. Quando le lucciole scompaiono a una a una, la vita s'arresta; e l'orologio che continua a segnare le ore e a misurare il tempo puė apparire come un ironico commento20. Del resto, Ź ironia allo spettacolo della vita e delle decisioni umane la fredda immobilitą delle cose21. Queste non hanno un valore proprio fuori del significato che Ź attribuito loro22: fossilizzate per secoli in certi significati23 e ridotte, come tutta la natura, a una moneta logora24, con la distruzione della "cittą" non significherebbero piĚ nulla25. Ma in taluni momenti eccezionali della vita perdono il loro significato ordinario26: e puė essere una scoperta accorgersi, all'improvviso, per un motivo fortuito, che le cose sono, e ritrovare l'incanto dopo la monotonia dei giorni e la prigione delle azioni ordinarie, come per Ciąula, per Belluca, per Bernardo Morasco26 bis. E le cose sono fuori delle vicende umane, come la luna dopo il racconto – dello Scala de Il fumo – di tante miserie, smarrita nel cielo e non propria di quella notte, ma di altri tempi, che accresce l'isolamento della campagna abitata e coltivata da pochi uomini in discordia fra loro. Il personaggio puė uscire dalla rapina del tempo e dalle convenzioni e chiudersi in un silenzio di cosa, confrontarsi con l'immobilitą delle cose, talora come vendetta e sfida a un tempo macchine e, pure, pietą per tutti, desiderio che tutti, in quel silenzio, trovino un contatto fra loro partecipi della stessa pena (Serafino Gubbio, op. cit., P. 80). Il visitatore, "protagonista che osserva", de La casa dell'agonia (1935), ignoto in una casa, nel silenzio d'attesa, tra mobili vecchi intaccati dal tempo e qualcuno nuovo, non Ź nessuno o Ź quello stesso silenzio fra le cose misurato dal tic-tac lento della pendola. Ma qualcuno, quando la nausea insopportabile della finzione opprime, vorrebbe consistere ancora in una cosa (Di sera, un geranio, 1934). Ersilia Drei sa di non aver mai avuto la forza di essere qualche cosa, magari di creta che si spezzi e i rottami possano vedersi. Se Guarnotta de La cattura (1918) ha spavento di vedere le cose, la sua spalla e la creta della grotta, nel loro strano isolamento senza piĚ connessione con la vita ordinaria, per altri l'intimitą delle cose Ź, ormai, l'unica salvezza: per la maestrina BoccarmŹ (1893) che si commuove di tutto ciė che Ź nuovo; degli alberi nascenti alla vita; per Cristoforo Golisch che ha ricevuto un colpo, lieve, dalla morte mentre passava accanto e si sente rinato quando puė muovere i primi passi per la camera, con la meraviglia di un bambino di vedere, come per la prima volta, gli oggetti, di potere avvicinarsi, carezzarli e intenerirsi di gioia fino a piangerne (La toccatina, 1906); per Tommasino Nunzio che vuole vivere tra le cose, le piante, come le bestie, senza memoria, nemmeno del proprio nome, né pensieri, senza cercare un senso alla propria vita. Il "protagonista che osserva" ne La mano del malato povero intuisce fra sé e le cose un rapporto straordinario pullulante di meraviglie: tentare di parlarne agli altri, continuare a vivere in questo dialogo, Ź la "pazzia" ed Ź possibile solo nella Scalogna, non nella vita sociale ordinata in un certo modo27. E Fausto Bandini, il "protagonista che narra" di Quand'ero matto, prima di diventare savio, godeva dell'intimitą delle cose:

Sul cadere della sera in villa, mentre da lontano mi giungeva il suono delle cornamuse che aprivano la marcia delle frotte dei falciatori di ritorno al villaggio con le carrette cariche del raccolto, mi pareva che l'aria tra me e le cose intorno divenisse a mano a mano piĚ intima; e che io vedessi oltre la vista naturale. L'anima, intenta e affascinata da quella sacra intimitą con le cose, discendeva al limitare dei sensi e percepiva ogni piĚ lieve moto, ogni piĚ lieve rumore. E un gran silenzio attonito era dentro di me, sicché un frullo d'ali vicino mi faceva sussultare e un trillo lontano mi dava quasi un singulto di gioja, perché mi sentivo felice per gli uccelletti che in quella stagione non pativano il freddo e trovavano per la campagna da cibarsi in abbondanza; felice, come se il mio alito li scaldasse e io li cibassi di me. Penetravo anche nella vita delle piante e, man mano, dal sassolino, dal fil d'erba assorgevo, accogliendo e sentendo in me la vita d'ogni cosa, finché mi pareva di divenir quasi il mondo, che gli alberi fossero mie membra, la terra fosse il mio corpo, e i fiumi le mie vene, e l'aria la mia anima; e andavo un tratto cosď, estatico e compenetrato in questa divina visione (in "Il vecchio Dio", cit. , p. 48).

E Tobba si propone di non pensare a niente, di vivere senza proporsi uno scopo, senza dare un significato definito dall'uso al proprio lavoro28. Vitangelo Moscarda, dopo le molte esperienze, vuole morire ogni attimo e rinascere nuovo e senza ricordi, in ogni cosa fuori, respirare sempre aria nuova, "impedire che il pensiero si metta in me di nuovo a lavorare, e dentro mi rifaccia il vuoto delle vane costruzioni" (1926, op. cit. , p. 165). Ed ecco le parole di Romeo Daddi in Non si sa come (Atto I – l935):

Quest'incanto qua, cara. M'immagino sul tramonto. A lasciarsene prendere29. Addio coscienza. Si naviga. (…) E il mare puė anche essere un catino, se non ne scorgi piĚ i limiti. Pare impossibile che ci siano sciagurati che han bisogno di vino o di droghe per annegare in paradisi artificiali, quando si vive cosď poco nella cosď detta coscienza – (ecco ti spiego come ora vedo) – continuamente rapiti fuori di noi da tutto il vago delle nostre impressioni, ebbrezze di sole in primavera, stupore di arcani silenzi, spettacoli di cielo, di mari, e le rondini, anche dentro di noi, di pensieri guizzanti, gli sbalzi a volo da un ricordo all'altro, al minimo richiamo fuggevole d'una sensazione. Pare ch'io ti stia ad ascoltare, e chi sa come ti vedo; t'ascolto, ti rispondo, sono con te, ma dentro di me, anche altrove, nell'arbitrario delle mie sensazioni che non potrei comunicarti senz'apparirti veramente pazzo. Cammino, mi vedo le cose attorno, le posso toccare, le tocco, e non me ne viene piĚ né un pensiero né un sentimento, forse neppure piĚ una sensazione; le guardo e, dentro di me, i miei stessi pensieri, i miei stessi sentimenti, sono come ombre lontane; io stesso, lontano da me, perduto come in un esilio angoscioso. E puoi dire allora ch'io sto vivendo una vita cosciente? E ancora sono sveglio! E quando dormo? Metą della vita si dorme. E poi Ź sempre cosď: tutto incerto, sospeso, volubile; vacilla tutto; la volubilitą della vita non rispetta neanche i muri delle case nelle strade. E quando credi di esserti fatta una coscienza e hai stabilito che ogni cosa Ź cosď o cosď, ci vuol cosď poco a farti riconoscere che questa tua coscienza era fondata su nulla, perché le cose, quelle che tu credi piĚ certe, possono essere altre da quelle che credi; basta farti sapere una cosa, il tuo animo cangia, d'un tratto, addio coscienza, diventa subito un'altra, e hai un bel tenerti fermo a tutte le tue certezze di prima; dove sono? Io credo che quando ci saremo liberati della vita, forse la piĚ grande sorpresa che ci aspetterą sarą quella delle cose che non v'erano, che ci pareva vi fossero e non c'erano: suoni, colori; e tutto ciė che vi sentimmo, e tutto ciė che vi pensammo, e ce ne affliggemmo tanto o ne gioimmo tanto: tutto era niente; e la morte, questo niente della vita, come c'era apparsa; lo spegnersi di questo lume illusorio, caldo, sonoro e colorato, per migrare forse verso altre misteriose illusioni.

E la condanna che penserą, dapprima, d'infliggere a se stesso sarą il tentativo di liberarsi dalla prigione – delle relazioni, di ciė che Ź solido e stabilito, delle abitudini – , di vivere fuori, "l'esilio nel sogno, come il santo nel deserto, o l'inferno del vagabondo che ruba, che uccide – la rapina del sole, di tutto ciė che Ź misterioso e fuori di noi, che non Ź piĚ umano, dove la vita si brucia in un anno o in un mese o in un giorno, non si sa come". Ma ciė che sta sopra l'atteggiamento di Vitangelo Moscarda e di Romeo Daddi Ź il sentimento della morte che ricerca le cose nella "villa" straordinaria per morire e rinascere, creativamente, attimo per attimo. Le figure sorgenti in quest'incontro con le cose sono un desiderio degli occhi: lucciole, in ordine alla vita che continua.

Ecco, sul ponte accanto alla Scalogna, la "Dama rossa": appare come un "fantasma", dopo le parole di Cotrone, ma Ź di carne e ossa, e vive stupida e sola per le campagne i suoi giorni liberi, senza un ordine; obbedisce naturalmente alle necessitą essenziali, ignara per altro di tutto. In un appunto del 7 aprile 1929, Pirandello di lei scriveva, piĚ a lungo:

Una lezzona cenciosa, scema fin dalla nascita, cresciuta donna senza saperlo; me la ricordo per le strade del mio paese, misto il suo puzzo con quell'odore che vi facevano d'agosto le spazzature marcite. Eppure ancora i maschiacci, a vederle il collo bianco e il petto colmo, avevano lo stomaco di pigliarsela; e ogni tanto compariva dalle campagne gravida per le strade; e a chi la guardava con disgusto, sorrideva, non per impudenza, ma perché ancora non lo sapeva d'esser gravida, pur con quella sottana sbrindellata che, di dietro, spazzava il selciato, e davanti le si rizzava un palmo da terra; finché, presa dalle doglie cosď per strada, si metteva a urlare come una bestia; due guardie la trascinavano all'ospedale, facendole levare piĚ alti quegli urli, tra la gazzarra dei monellacci che di dietro la spingevano: liberata, tornava ogni anno daccapo; perché forse l'esser pigliata cosď ogni tanto da un uomo, nelle campagne, era considerata da lei cosa come le altre naturale, da cui non si potesse schermire.

La "villa" Ź abitata dagli spiriti e per questo abbandonata dai padroni, fuggiti per terrore anche dall'isola: qui gli Scalognati "creano" fantasmi, per mezzo del loro corpo fanno vivere quelli che trovano in sé, senza dover cercare lontano. A teatro invece l'attore presta il corpo, la voce, il gesto al personaggio. I fantasmi e i personaggi vivono, ma a patto di credere. E la villa Ź piena di fantasmi vivi che si nutrono di una fervida immaginazione30. Per i teatranti Ź naturale travestirsi ciascuno secondo una "parte", ma ora compaiono dinanzi alla villa come fantasmi, a un richiamo di Cotrone, il mago che inventa le veritą e alla gente Ź parso che dicesse bugie (cfr. n. 3, c). L'evocazione e l'apparizione degli attori-fantasmi paiono al Conte una carnevalata.

n. 7

"Potevo essere anch'io, forse, un grand'uomo, Contessa" – E l'analisi della sequenza, con le parole di Cotrone che s'intrecciano con quelle di Doccia, il protagonista della vita come grazia, apre una strutturazione dinamica ricostruibile su due assi: l'uno contenente, con un procedimento di accenni e riprese, l'affermazione della "villa della mendicitą", l'altro la negazione del "mondo". Si procede, insieme organando, sul piano sintagmatico e su quello paradigmatico.

Per Delia Morello la "cittą" Ź finzione, anche la semplicitą che si tenta di rifare attorno, le fa dimenticare di essere stata un giorno bambina, l'ha costretta ai "salti mortali". E menzogna puė essere anche la morte quando si rappresentano cerimonie e si dice bene di chi ormai non puė far male a nessuno31. La ragione Ź che la macchinetta della civiltą che comprime in fondo alla coscienza la feccia di ogni pensiero e di ogni comportamento32 funziona per l'uso della corda civile, preferita alle altre due, la seria e la pazza33, in modo che tutti siano "dentro, neri come corvi; fuori, bianchi come colombi"34: e intervengono leggi e regolamenti a tenere a freno la mala bestia umana, a imporre a una donna di non amare altri che non sia il marito35, a un uomo di curarsi dei torti della propria moglie36. Per poter divenire una caricatura ambulante attraverso la menzogna37, sono necessarie le abitudini virtuose38, le qualitą, di cui solo Leone Gala puė ridere – Ma se la volontą del singolo Ź debole, per togliersi l'abito imposto dalla societą39, la natura talora da sé si ribella e infrange ogni freno40. In genere "tutti disperdiamo ogni giorno … o soffochiamo in noi il rigoglio di chi sa quanti germi di vita … possibilitą che sono in noi … obbligati come siamo a continue rinunzie, a menzogne, a ipocrisie …41. E vivere tra gli altri Ź la morte42. Cotrone ha lasciato il proprio corpo, per liberarsi della maschera aspirante a patenti di grandezza con l'osservanza di certe regole, all'ombra di talune parole essenziali per gli uomini importanti, "decoro, onore, dignitą, virtĚ, cose tutte che le bestie, per grazia di Dio, ignorano nella loro beata innocenza"43: il "fatto" puė essere un nome dato dalla gente come "pazzo", "imbecille", "GiudŹ" o "Cotrone"44. E le parole, come i fatti, fissano la vita.

Mi ronzano intorno a le orecchie,

nel tedio, con suono confuso,

sď come uno sciame di pecchie,

le vecchie

parole sconciate dall'uso.

(Allegre XI)

Chi ascolta le intende a suo modo recanti l'animazione di chi parla, che tuttavia si vieta di esporre certi richiami d'immagini, perché altrimenti nessuno lo capirebbe. Gli occhi di un altro, per chi li guardi, sono come una porta in cui il mendico non puė entrare. Ma il "mondo" si ferma alle parole. "Con questo buffo nome": cosď sembrava anche ad Amina Berardi di Piuma45 il proprio nome che strascicava sui fogli di carta bollata come uno scherzo e in cui gli altri dovevano veder lei. Il nome: un'iscrizione funeraria su una tomba che non altro contiene se non uno scheletro46. E Vitangelo Moscarda s'era proposto di abbandonare il proprio nome:

Nessun nome. Nessun ricordo oggi del nome di jeri; del nome d'oggi, domani. Se il nome Ź la cosa; se un nome Ź in noi il concetto d'ogni cosa posta fuori di noi; e senza nome non si ha il concetto, e la cosa resta in noi come cieca, non distinta e non definita; ebbene, questo che portai tra gli uomini ciascuno lo incida, epigrafe funeraria, sulla fronte di quella immagine con cui gli apparvi, e la lasci in pace e non se ne parli piĚ. Non Ź altro che questo, epigrafe funeraria, un nome. Conviene ai morti. A chi ha concluso. Io sono vivo e non concludo. La Vita non conclude. E non sa di nomi, la vita. Quest'albero, respiro tremulo di foglie secche. Sono quest'albero. Albero, nuvola; domani libro o vento: il libro che leggo, il vento che bevo.

(Uno, nessuno e centomila, cit. , p. 164)

Vitangelo Moscarda rifiuta anche di vedere allo specchio il proprio corpo in cui non si riconosce piĚ. Un corpo Ź una forma che irrigidisce il flusso continuo della vita: e Lando Laurentano se lo guarda allo specchio nei particolari con antipatia come quello d'un estraneo e al Mattina la propria immane riflessa pare uno spettro (I vecchi e i giovani, cit. , p. 244 e p. 57). Per Cotrone:

Un corpo Ź la morte: tenebra e pietra. Guai a chi si vede nel suo corpo e nel suo nome.

La societą ha condannato gli Scalognati, che hanno trovato rifugio nella villa, dove:

Nessuno di noi Ź nel corpo che l'altro ci vede; ma nell'anima che parla chi sa da dove; nessuno puė saperlo; apparenza tra apparenza …

Un corpo Ź come un "fatto" che in sé non significa, né Ź possibile penetrare nell'animo di chi parla47. Pirandello in un appunto del 1932 scriveva:

Mi guardo dall'intimitą, non per sdegno, ma perché gli altri mi possano restar nuovi. Ecco per esempio Quaqueo mi resta davanti come una cosa buffa, da cui mi vengono continue sorprese, d'atti o di pensieri, che non pajon veri in uno come lui. E questo Ź il bello. Vedere in ciascuno l'improvviso, ciė che non par vero. Vinco ogni volta la tentazione di domandargli perché ha detto o fatto una tal cosa che m'ha sorpreso. Forse egli stesso non me lo saprebbe dire. Certo, a costringerlo, toccherei la piĚ misera delle disillusioni. Meglio restare estranei. Per vivere cosď all'improvviso. Conoscersi Ź morire.

Il sentimento della morte non ammette il compromesso con il "mondo", non consente di rimanere ignari protagonisti di un teatro di maschere. Il teatro sarą vero, "creazione" incessante, quindi al di sotto della "coscienza". Evoca:

tutte quelle veritą che la coscienza rifiuta (Cotrone)

E bisogna staccar da sé il principio di ogni finzione, la metafora propria a ciascuno48, il pupo che ognuno vuole sia dagli altri rispettato49 e che gradualmente ritrova come ruolo offertogli dalla societą: nessuno puė credersi uno per tutti50. La "coscienza", che significa solo in relazione agli altri51, che implica sempre "gli altri dentro di noi"52, nasconde con il suo velo "l'antro della bestia"53, il "bene della vita"54. Chi alla "coscienza" si oppone e minaccia di dire a tutti con mente lucida la veritą e denudarli, sferra cioŹ la corda pazza, cacciato fino agli orecchi il berretto a sonagli, sputa in faccia alla gente quello che ha ingozzato per tanti anni nello stomaco, pone uno specchio chiaro dinanzi agli altri e abbatte ogni costruzione e ogni logica55, Ź ritenuto "pazzo". Ma la societą degli uomini importanti, per salvar la "coscienza", ha bisogno di escludere sempre qualcuno e smania quando non riesce a scoprire dove sia la realtą e dove il fantasma (Cosď Ź, se vi pare): l'usuraio Moscarda puė "impazzire", ma non essere incoerente con ciė che lo si crede. E il "pazzo" – il paziente che ha visto con occhi nuovi alla radice la malattia inguaribile dei maestri di medicine che gli hanno negato le loro cure per la considerazione che, sď, si tratta di un "anormale" – si scuote, come Martino Lori, del peso della beffa che altri gli gettava in faccia con compassione; si prende il gusto di apparire davvero ciė che lo si crede, come Marta Ajala, Serafino Gubbio, Chiarchiare56; fa il fantasma, come l'Ignota per trovare "nella pazzia un estro di vendetta"57: Tutti" a un certo punto" si svegliano "pazzi"" come Enrico IV:

(…) preferii restar pazzo – trovando qua tutto pronto e disposto per questa delizia di nuovo genere: viverla – con la piĚ lucida coscienza – la mia pazzia e vendicarmi cosď della brutalitą d'un sasso che m'aveva ammaccato la testa! La solitudine – questa – cosď squallida e vuota come m'apparve riaprendo gli occhi – rivestirmela subito, meglio, di tutti i colori e gli splendori di quel lontano giorno di carnevale – (Atto III)

e contro la societą si dispongono a rappresentare, volontariamente, la commedia. Enrico IV aveva invitato a viverla, la commedia, anche i "segretari", ma questi non ne hanno avuto l'animo. E la "villa solitaria della campagna umbra" abitata dall'"imperatore" pazzo anticipa, ma non Ź la Scalogna. Qui, ora che l'eternitą s'Ź sprofondata d'un tratto e si vive in un'infinita lontananza di sogno, si giuoca seriamente e spontaneamente: questo Ź il teatro. Ma cosď:

Non Ź piĚ un giuoco, ma una realtą meravigliosa in cui viviamo, alienati da tutto, fino agli eccessi della demenza58.

La libertą Ź come l'aria59, esposta ai venti e al sole, alle nuvole e ai lampi. E l'esperimento di un teatro libero non permette di inserirsi in un preciso ordine di vita, in un ingranaggio: i "pazzi" sono profondamente corrosi dalle deformazioni dello specchio della morte. Cosď vengono incontro le veritą, che non si cercano, ma si trovano60. E al n. 6 si diceva:

I fantasmi … non c'Ź mica bisogno d'andarli a cercare lontano: basta farli uscire da noi stessi.

Le veritą di Cotrone nella Scalogna non danno piĚ "scandalo" al "mondo":

Ne inventai tante al paese, che me ne dovetti scappare, perseguitato dagli scandali.

Ciė che poteva esser detto, qui si moltiplica in immagini dissolventisi l'una nell'altra, e nascenti dal segreto dei sensi e dalle caverne dell'istinto: qui Ź l'"altra vita" di cui qualcuno fra gli atti quotidiani puė avere il sospetto61 o il timore62.

Ma l'"attivitą" degli Scalognati non ha, semplicemente, il significato di una denuncia del "mondo", né di inaridimento nella solitudine presso l'angolo appartato lungo la via in cui appuntare piccoli sentimenti sotto luce di crepuscolo: la condizione umana Ź progettata in un grado superiore di sperimentazione e di domanda.

Con questi miei amici m'ingegno di sfumare sotto diffusi chiarori anche la realtą di fuori, versando, come in fiocchi di nubi colorate, l'anima, dentro la notte che sogna.

Ormai liberi dagli "impacci", gli Scalognati sono padroni di tutto:

DOCCIA. – Non si puė aver tutto, se non quando non si ha piĚ niente. (…) Chi ti puė impedire il sonno, quando Dio che ti vuol sano te lo manda, come una grazia, con la stanchezza? Allora dormi, anche senza letto! (…) E solo quando non hai piĚ casa, tutto il mondo diventa tuo. Vai e vai, poi t'abbandoni tra l'erba al silenzio dei cieli; e sei tutto e sei niente … e sei niente e sei tutto –

Doccia per trent'anni ha mendicato il soldino "con cui gli uomini importanti si pagano il lusso della caritą"63. E piĚ d'uno sono nelle opere di Pirandello i mendicanti cui soltanto Ź riservato il privilegio del miracolo. GiudŹ della novella Padron Dio (1898):

Sdrajato per terra, s'immergeva in quel silenzio e guardava i fili d'erba che si movevano appena, di tanto in tanto, a un alito d'aria; guardava qualche lucertola che si beava del sole sopra una pietra, e le farfalle bianche che volitavan sicure in tanta pace. (…) quasi covava con gli occhi quel suo grano: e nel veder l'aura avvivare di tremiti le tenere foglioline, tutta l'anima gli tremava (in "Una giornata", cit. , p. 52).

E Nązzaro di Fuoco alla paglia (1905):

Quando aveva guadagnato quattro soldi, o strigliando due bestie o accudendo a qualche altra faccenda, purché spiccia, Nązzaro diventava padrone del mondo. Due soldi di pane e due soldi di frutta. Non aveva bisogno d'altro (in "La vita nuda", cit. p. 99).

E Ciąula (1912):

Grande, placida, come in un fresco, luminoso oceano di silenzio, gli stava di faccia la Luna … E Ciąula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla grande dolcezza che sentiva, nell'averla scoperta, lą, mentr'ella saliva pel cielo, la Luna, col suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui, che pure per lei non aveva piĚ paura, né si sentiva piĚ stanco nella notte ora piena del suo stupore (in "Dal naso al cielo", cit. , p. 49).

Anche Micuccio Bonavino (1910) Ź di una semplicitą primitiva, di un candore senza compromessi, contro la "cittą" finta e la speculazione organizzata della femminilitą. Vitangelo Moscarda:

Ah, perdersi lą, distendersi e abbandonarsi, cosď tra l'erba, al silenzio dei cieli; empirsi l'anima di tutta quella vana azzurritą, facendovi naufragare ogni pensiero, ogni memoria! (op. cit. , p. 59).

E l'opposizione tra la "campagna" e la "cittą" Ź evidenziata anche dalle parole di Sara in Lazzaro64. Gli Scalognati hanno tutto perché non hanno niente: hanno il privilegio, con lo spirito fresco d'alba, di possedere l'inutile che apre loro una ricchezza senza limiti: la "villa" Ź contro il mondo dell'utile, di ciė che Ź adoperato. Legati da pietą vicendevole, Ź una fortuna che alla fine, nell'isolamento, ritrovino in sé i fantasmi65. Cosď ricominciano. E al gioco credono come i bambini: Ź il "loro" teatro, teatro libero dei mendicanti, degli esclusi, perciė di provocazione – e Cotrone Ź il personaggio-regista. Come Enrico IV – che vive la sua commedia e la sua vendetta nel mille e cento – Ź lontano dal tempo presente66, la Scalogna Ź quanto mai "distante" dal "mondo":

Guardiamo alla terra, che tristezza! C'Ź forse qualcuno laggiĚ che s'illude di star vivendo la nostra vita; ma non Ź vero.

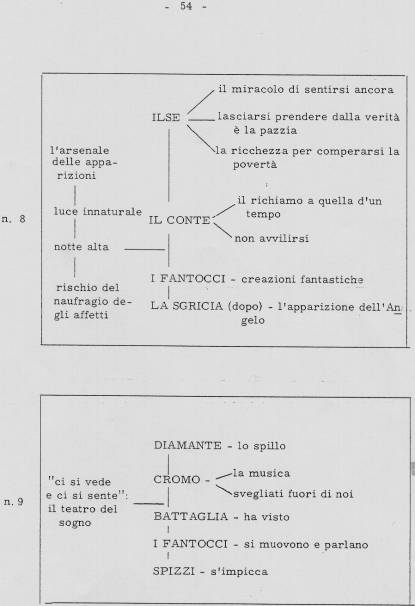

n.8

L'arsenale delle apparizioni con quella luce innaturale rischiarante Ź lo sfondo dell'"altra vita" in cui Ilse si trova ribaltata con la sua Compagnia. Qui non si riconosce piĚ, il corpo e la voce le sono estranei: le parole diventano ora crudeli, ostinata ripetizione di un rito teatrale vecchio e insignificante. Donata Genzi in Trovarsi (1932, Atto II) dice: "Io sono cosď poco nel mio corpo". E la donna, nelle opere di Pirandello, sospesa fra l'istinto irrazionale e l'esigenza di purificazione, del fastidio del proprio corpo si sente libera solo sulla soglia di un cimitero in attesa dell'ingresso definitivo66 bis.

Il Conte inchioda gli occhi proprio sul corpo di Ilse per uno scambio d'amore in tanta rovina e vede in lei quella d'un tempo, la sola rimasta dopo la perdita di tutto: ma questo per Ilse Ź la prigione. Il suo passato Ź la morte. Come il corpo. Per liberarsi vorrebbe scapparsene o gridare "come una pazza"67. Ma il ricordo del passato viene inatteso da fuori67 bis. Cose lontane appaiono come un sogno: diverse. ť lo specchio: capovolge tutto quando si pone d'improvviso dinanzi e fa aprire gli occhi sul vero, congela ogni gesto68, spalanca il vuoto e il dubbio intorno all'esistere stesso, come a Martino Lori. Anche gli occhi degli altri possono essere specchio69, che in tal senso tende a identificarsi con la "coscienza". E la vita procede a lampi e a cantonate70 con l'accensione di un lanternino che si spegne appena si ricasca nel pantano dei fatti e dell'ordinario.

Il Conte rievoca quell'ultima volta che scesero, marito e moglie, la scala del loro palazzo, ossequiati. Ma sentire ancora il proprio corpo Ź un miracolo in questa situazione di sogno: pure, Ź la veritą, ovvero la "pazzia":

E davvero non c'Ź sogno, guarda, piĚ assurdo di questa veritą: che noi siamo qua stanotte, e che questo sia vero. Se ci pensi, se ci lasciamo prendere, Ź la pazzia.

In La signora Morli una e due (1922), Atto III, Evelina:

Vedersi un'altra? ť la pazzia.

E le pazze soltanto possono dire il vero71. La ricchezza del Conte ha operato l'avvento di questa povertą: e pare che basti a Ilse che agli atti compiuti non vuole essere sospesa.

Un richiamo "culturale": la lettura della sequenza ricorda quella del primo incontro fra Irene – quella di prima, morta – e il Professore – vivo – in Quando noi morti ci destiamo (1899) di Ibsen.

Ilse e il Conte escono. La scena rimane vuota. Ormai sospesa tra sogno e realtą. E ridono i fantocci che finora hanno assistito impassibili, come nella novella La paura del sonno (1900) – in cui il Mago fa ballare – (avverrą qui al n. 9) – i burattini e le marionette insieme con la gente che festeggia con lui la resurrezione della moglie –:

Il popolo delle marionette, appeso su i cordini di ferro, par che assista atterrito dall'alto a questa scena, con gli occhi immobili nell'ombra della camera. I pulcinelli, senza berrettoncini, par che se li siano levati dal capo per rispetto verso la morta: i Florindi e i Lindori, senza parrucchine, pare che se le sieno strappate nella disperazione del dolore; soltanto i paladini di Francia, chiusi nelle loro armature di latta o di cartone indorato, ostentano un fiero disdegno per quell'umile morte non avvenuta in campo di battaglia; e i piccoli Pasquini, dalle folte sopracciglia dipinte e il codino argento sulla nuca, conservano la smorfia furbesca del sorriso che scontorce loro la faccia, come se volessero dire: – "Ma che! ma che! La padrona fa per burla!" (in "La giara", cit. , p. 67).

Ma ecco la scena corale dell'apparizione dell'Angelo Centuno con la sua scorta: Ź il sogno della Sgricia nella notte della Scalogna.

n. 9

ť ormai il "teatro del sogno": Diamante e Cromo sono stranamente vestiti degli abiti della "parte", e l'una crede d'avere inghiottito uno spillo, l'altro ha udito una musica celeste; Battaglia ha visto la povera scema, la "Dama rossa", ricevere un cofanetto luccicante da un nano; Spizzi va a impiccarsi per amore di Ilse e tutti dopo un minuto lo vedono pendere da un albero. I teatranti conservano i desideri e la loro quotidiana banalitą, scoprono gradualmente di trovarsi nel sogno. Ma, ormai liberi del corpo, al giuoco prendono gusto e ballano con i fantocci che ai problemi sono estranei72.

E Pirandello, da bambino, era attento alle marionette, quando con Pinzone, il giorno dei morti, in Sicilia la festa dei fanciulli, girava per la fiera dei giocattoli:

Cosď facevamo il giro della fiera; poi come quasi ogni anno, finivo per ritornare innanzi alla baracca dove si vendevano le marionette, ch'eran la mia passione. AhimŹ, ma anche lď tra i Paladini di Francia e i cavalieri mori, lucenti nelle loro armature di rame e di ottone, esposti in lunghe file su cordini di ferro, ero costretto a scegliere, mentre avrei voluto portarmeli via tutti (La scelta in "Ariel", 1898).

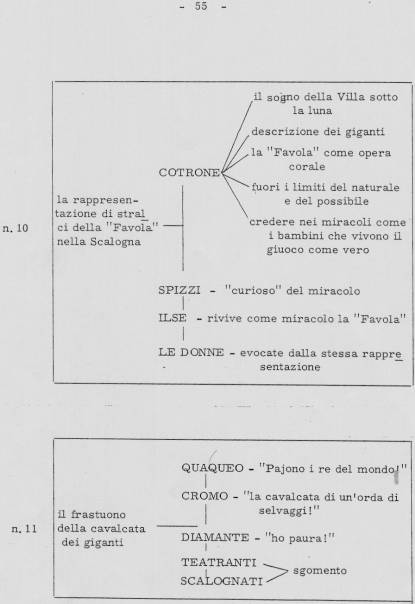

n. 10

Muta il piano di realtą e compaiono sulla scena, svegli, Ilse, Cotrone e il Conte. Lo spettacolo del prodigio della villa (n. 8, n. 9) e la meditazione (n. 10) significano che il procedimento Ź simile a quello dell'atto precedente. Concresce, perė, la "distanza".

I sogni nella notte sotto la luna vagano incoerenti, ma soltanto i poeti possono dar loro coerenza – , quando la terra s'Ź oscurata e manca la luce del giorno: e sono ricordi animantisi a modo loro nell'irrompere di immagini deformate, di nuovi fantasmi. Le parole del giorno si disperdono al calar delle tenebre e piĚ non significano, dopo che il tentativo di dialogare con il "mondo" s'Ź chiuso nel nuovo isolamento e ha accresciuto un distacco: e ognuno ritorna in sé "come un cane di notte alla sua cuccia dopo avere abbajato a un'ombra". L'attesa s'Ź consunta nell'usuale rito quotidiano, nel commercio del necessario73. Gli uomini hanno paura del buio della notte che le illusioni della luce sospende e vanifica74 e puė manifestare il vero75. La vita Ź oltre le cose che si sanno e cui nessuno va incontro spontaneamente per vederne il significato76. La veritą Ź oltre le "finzioni"77. E per vivere bisogna credere alla creazione nel suo ritmo incessante, non "sapere"78, credere nell'eterno presente della vita79.

Ne L'umorismo (op. cit. , p. 149) si legge:

Le barriere, i limiti che noi poniamo alla nostra coscienza, sono anch'essi illusioni, sono le condizioni dell'apparir della nostra individualitą relativa; ma, nella realtą, quei limiti non esistono punto. Non soltanto noi, quali ora siamo, viviamo in noi stessi, ma anche noi, quali fummo in altro tempo, viviamo tuttora e sentiamo e ragioniamo con pensieri e affetti gią da un lungo oblio oscurati, cancellati, spenti nella nostra coscienza presente, ma che a un urto, a un tumulto improvviso dello spirito, possono ancora dar prova di vita, mostrando vivo in noi un altro essere insospettato. I limiti della nostra memoria personale e cosciente non sono limiti assoluti. Di lą da quella linea vi sono memorie, vi sono percezioni e ragionamenti. Ciė che noi conosciamo di noi stessi, non Ź che una parte, forse una piccolissima parte di quello che noi siamo. E tante e tante cose, in certi momenti eccezionali, noi sorprendiamo in noi stessi, percezioni, ragionamenti, stati di coscienza, che son veramente oltre i limiti relativi della nostra esistenza normale e cosciente.

In Momentanee IV:

E un fantastico stupor di sogni strani

ho negli occhi, e parmi al guardo

una luce fresca e mite alberghi il cielo

oltre i limiti visivi.

In Il fu Mattia Pascal (1904), cit. , p. 196, Anselmo Paleari:

Noi vogliamo scoprire altre leggi, altre forze, altra vita nella natura, sempre nella natura, perbacco! oltre la scarsissima esperienza normale; noi vogliamo sforzare l'angusta comprensione, che i nostri sensi limitati ce ne danno abitualmente.

Ne L'avemaria di Bobbio (1912) in "La rallegrata", p. 53:

Ciė che conosciamo di noi Ź perė solamente una parte, e forse piccolissima, di ciė che siamo a nostra insaputa. Bobbio anzi diceva che ciė che chiamiamo coscienza Ź paragonabile alla poca acqua che si vede nel collo d'un pozzo senza fondo. E intendeva forse significare con questo che, oltre i limiti della memoria, vi sono percezioni e azioni che ci rimangono ignote, perché veramente non sono piĚ nostre, ma di noi quali ora siamo, viviamo in noi, quali fummo in altro tempo, con pensieri e affetti gią da un lungo oblio oscurati in noi, cancellati, spenti; ma che al richiamo improvviso di una sensazione, sia sapore che colore o suono, possono ancora dar prova di vita, mostrando ancor vivo in noi un altro essere insospettato.

E in un "Foglietto" del 1934:

Ciė che conosciamo di noi stessi non Ź che una parte di quello che noi siamo.

A tutti accade di vedere in un momento straordinario la vita, le cose illuminate d'una luce diversa, di trovarsi specchiati in quell'attimo d'eternitą e di obliare, per la forza del vero, la "finzione" e il peso della "coscienza"80. Il "protagonista che narra" di Rimedio: la geografia (1920) in "Scialle nero", cit. , p. 213, trova durante la notte, inopinatamente, come rimedio da opporre in ogni momento alla opprimente "realtą" quotidiana, una vita diversa e lontana, indifferente alle presenti relazioni. Ogni uomo presume di controllare sé e gli altri con l'occhio attento: ma forze imponderate, latenti, insorgono talora e stringono il singolo in una rete (v. Se…, 1898; Nel gorgo, 1913)80 bis. E qualcuno – come Bernardo Morasco (Il coppo, 1912) , sdraiatosi su l'erba d'un prato e perduto in un'infinita lontananza di sogno, ricorda cose di cui prima non aveva supposto l'esistenza: e i ricordi, alitanti d'improvviso in una pienezza di libertą, sono di desideri "quasi prima svaniti che sorti", come per Donata Genzi (Trovarsi, 1932, Atto I). Cfr. Cotrone, n. 6:

Le figure non sono inventate da noi; sono un desiderio dei nostri stessi occhi.

Ma tutti di fronte alla scoperta del nuovo hanno la sorpresa di vedere per la prima volta, in un incontro originario, l'oggetto di una lunga attesa, di assistere all'ingresso, nell'orizzonte dell'esperienza, dell'"altra vita"81: le immagini si presentano in uno spettacolo di lucida significazione. Lo stato di grazia – dei mendicanti e dei "pazzi" – tenta la vittoria sulla morte, con l'adesione al ritmo creativo attualizzante della vita. L'ipotesi della Scalogna Ź l'ipotesi – progettata come "situazione" in opposizione dialettica – dell'"altra vita".

Cotrone:

L'orgoglio umano Ź veramente imbecille, scusate. Vivono di vita naturale sulla terra, signor Conte, altri esseri di cui nello stato normale noi uomini non possiamo aver percezione, ma solo per difetto nostro, dei cinque nostri limitatissimi sensi. Ecco che, a volte, in condizioni anormali, questi esseri ci si rivelano e ci riempiono di spavento. Sfido: non ne avevamo supposto l'esistenza! Abitanti della terra non umani, signori miei, spiriti della natura, di tutti i generi, che vivono in mezzo a noi, invisibili, nelle rocce, nei boschi, nell'aria, nell'acqua, nel fuoco.

Il popolo – come gli antichi e come gli Scalognati – negli spiriti ha sempre creduto e crede. E l'epifania del miracolo giunge senza stupire dopo il varco di ciė che Ź ritenuto naturale e possibile.

Cfr. Il turno (1895), cit. , p. 123: